《華嚴經 ‧ 十地品》 精進 [聞、思、修] 的三地「發光地」

圖 / 靈鷲山全球網路電視台文 / 教育院秘書室

初地「歡喜地」的菩薩,因為發起了甚深的菩提心,助眾生為本,勤修「布施」而生歡喜。二地「離垢地」的菩薩,因為修行十善,持守戒律,遠離犯戒的染污而使得身心清淨。

心道法師說:「心清淨以後,我們修禪就有辦法了。心不清淨修禪怎麼修呢?心到處跑、閒晃,都不聽話。我們把律儀善法都做了,歡喜都做了,我們這個四禪八定就是自然成。」三地「發光地」的菩薩一樣由十種「深心」入位,菩薩保持身心的清淨,不受煩惱破壞自己的願力與定力,持續在聞、思、修上面精進。

三地菩薩的修行重點在於「恭敬求法、聽聞正法、精進修行實證」。菩薩如實觀察一切有為法,知道諸法無常,一切世間現象是不斷變化、無法掌握的,也給眾生帶來種種苦。菩薩在心中感到厭倦想要出離的同時,也對於無法體察到世間真相的眾生生起憐憫心,更決定要精進來救度受苦的眾生。

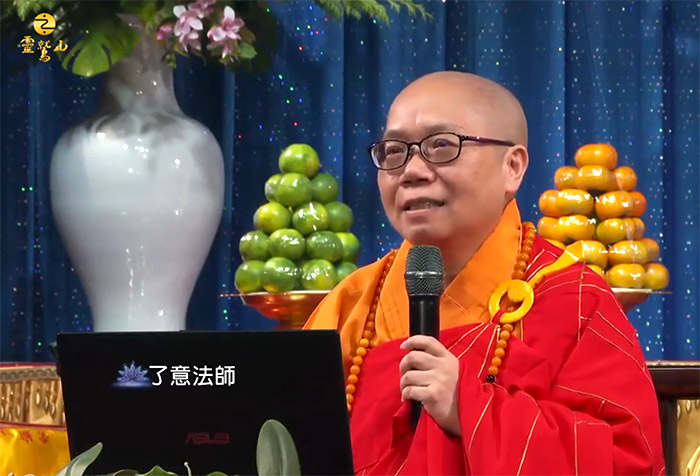

菩薩如何在法上面精進呢?首先是「常勤求因」,菩薩恭敬佛法、重視佛法,勤,寧願拋棄一切、寧願受種種苦惱,只為了求法。了意法師舉了「妙色王求法」的故事來說明:波羅奈大城中的妙色王渴仰殊勝妙法,帝釋天觀察到妙色王求法不得的憂惱,變化為藥叉來試探妙色王。藥叉要求妙色王獻上夫人與太子作為食物外,更要求妙色王布施自己的身體。妙色王立誓答應後,藥叉宣說:「由愛故生憂,由愛故生怖,若離於愛者,無憂亦無怖。」正當妙色王要獻出生命時,帝釋天便恢復原本的樣貌,讚嘆妙色王求法的決心。

再來是「唯修能證」,菩薩明白佛所說的,只有透過親身修行才能體證,而不是在嘴巴上說說就能得到解脫。於是菩薩精進禪修,進入四禪、八定後,在甚深的禪定裡發起四無量心「慈悲喜捨」,繼續以各種方便攝受眾生、利益眾生。